No. 296113/12/25

文/圖—陳朝興(聯合國教科文組織國際藝術評論聯盟副主席)

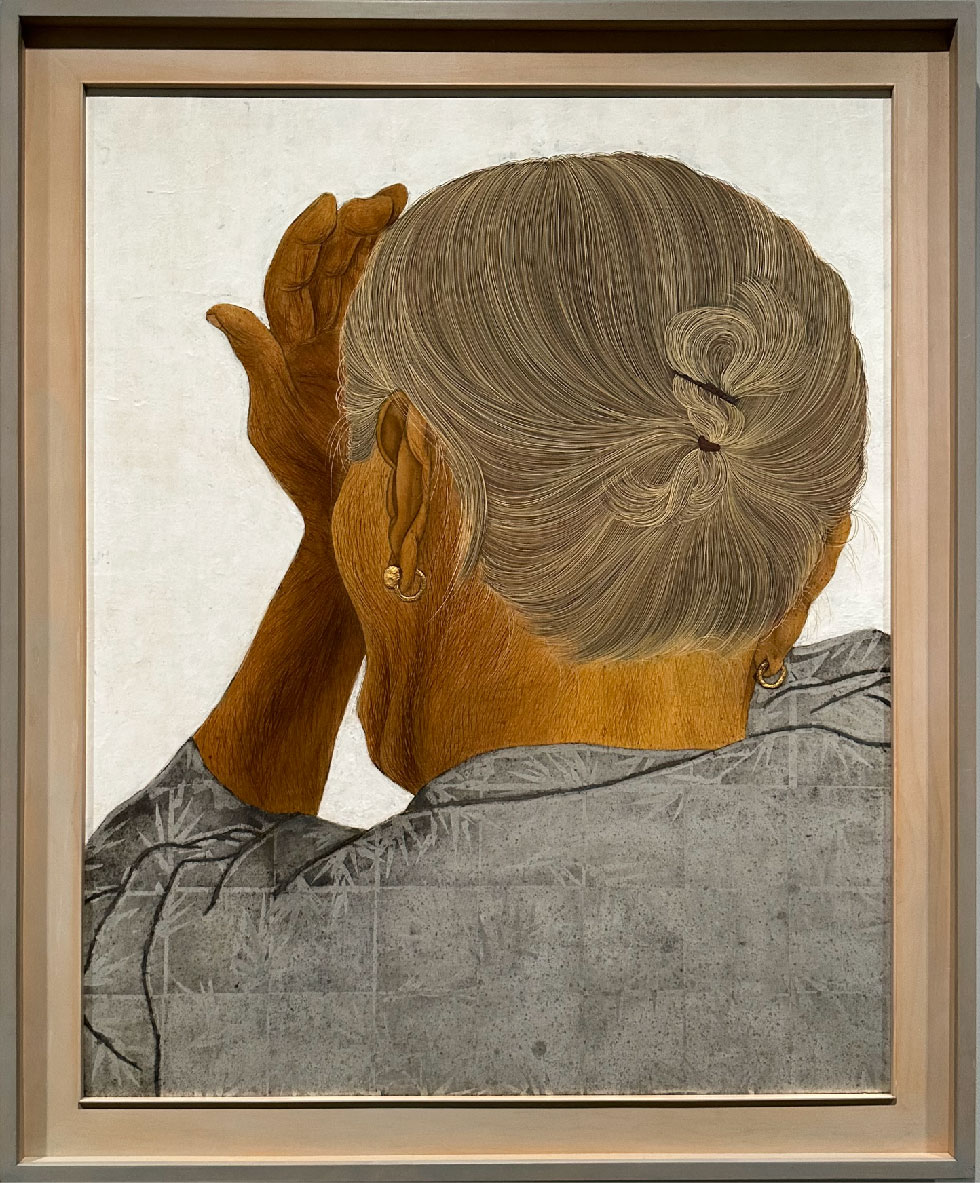

《背影》系列 2004 鍾舜文

122 × 98 cm 膠彩、紙本 Eastern gouache on paper。

膠彩畫 (Eastern Gouache Paiting or Nihonga) 在美術史上不是個被特別注視的支系,所以可說是狀似孤獨 (solitude),但在臺灣美術的發展過程中曾經「眾聲喧曄 (heteroglossia)」。「眾聲喧曄」是俄國理論家巴赫汀(Mikhail Bakhtin)於1920-30年提出來的觀點,在希臘文中有「其他語言」之意,在巴赫汀的理論架構中被定義為多元與差異的共存,容許來自不同地方的視角與聲音,如同音樂與文學中的「複調」(Polyphony),期待的並非一致性,而是尊重並存及各自獨立的行動與意識。

以「喧囂的孤獨」作為此次策展「眾聲喧嘩」的核心理念,雖沒有把「歧異」(Differences)視為必然,但似乎也試圖藉此尋找臺灣美術發展的「地方性 (Genius Loci)」現象學之棲身 (dwelling) 思想的意義性和重要之處,作為百年尋道的初心;我認為可將之視為一種建構福爾摩莎美學濫觴的嘗試、及臺灣美術表現活力與可塑性的正面價值。

《悠閒》1935 陳進

152 × 169.2 cm 膠彩、絹本 Eastern gouache on silk。

膠彩畫,又稱作重彩畫、岩彩畫、日本畫、東洋畫,是一種以膠為基底媒材,混合天然礦物的粉末,與水調和後,用畫筆在紙、絹、麻或木板上的一種畫作形式。膠彩畫是臺灣在戰後發展的名詞,當時在日本或其他國家稱為「日本畫」(Nihonga),在台灣日治時代稱為「東洋畫」(Tōyōga)。

政府遷臺後認為膠彩畫不應該歸為國畫,傳統水墨和膠彩分開評審。1972年日本與臺灣斷交,全省美展國畫第二部被取消,膠彩創作的評審委員全數被解聘 (僅林之助留聘)。1977年林之助教授提出「膠彩」一詞取代之。1979年省展恢復國畫第二部的設置,1982年省展,國畫第二部改名為「膠彩畫部」,膠彩畫一詞終告確定。1985年東海大學美術系在蔣勳的努力下自美力聘林之助回臺於該校首開膠彩畫課程。

《南國初夏》1920-1930 木下靜涯 Kinoshita Seiga

214.7 × 87.3 cm 膠彩、絹本 Eastern gouache on silk。

仔細探究臺灣膠彩畫的美術傳習內容及過程,既也融合了中國水墨的特質,又承襲來自日本美術源自印度及中國佛畫的影響,以及來自十五世紀西方繪畫及十九世紀西方近代藝術的發展;在技法上不強調皴法、而是建構在寫生繪畫美學的概念、以及透視學、色彩學的運用;另外也透過藝術日漸強化表達自我意識的崛起及書寫立身於所在處所環境的閱讀及回應,使臺灣膠彩畫走出更多元的繪畫風格,因此創作者在物象捕捉之中更深刻地注入的地方性及意義性的表達,使得臺灣的膠彩畫具有融會中國、日本、及西方近代藝術的特質。以郭雪湖為例,雖然他早期以傳統的水墨山水作品《松壑飛泉》入選第一回台展,但很快便改變作畫風格,以對景寫生、勾勒填彩的方式畫出《圓山附近》(1928 膠彩、絹 94.5×188 cm ) 並入選第二回台展,某種程度上也確立了膠彩畫的臺灣的地方敘事風格。

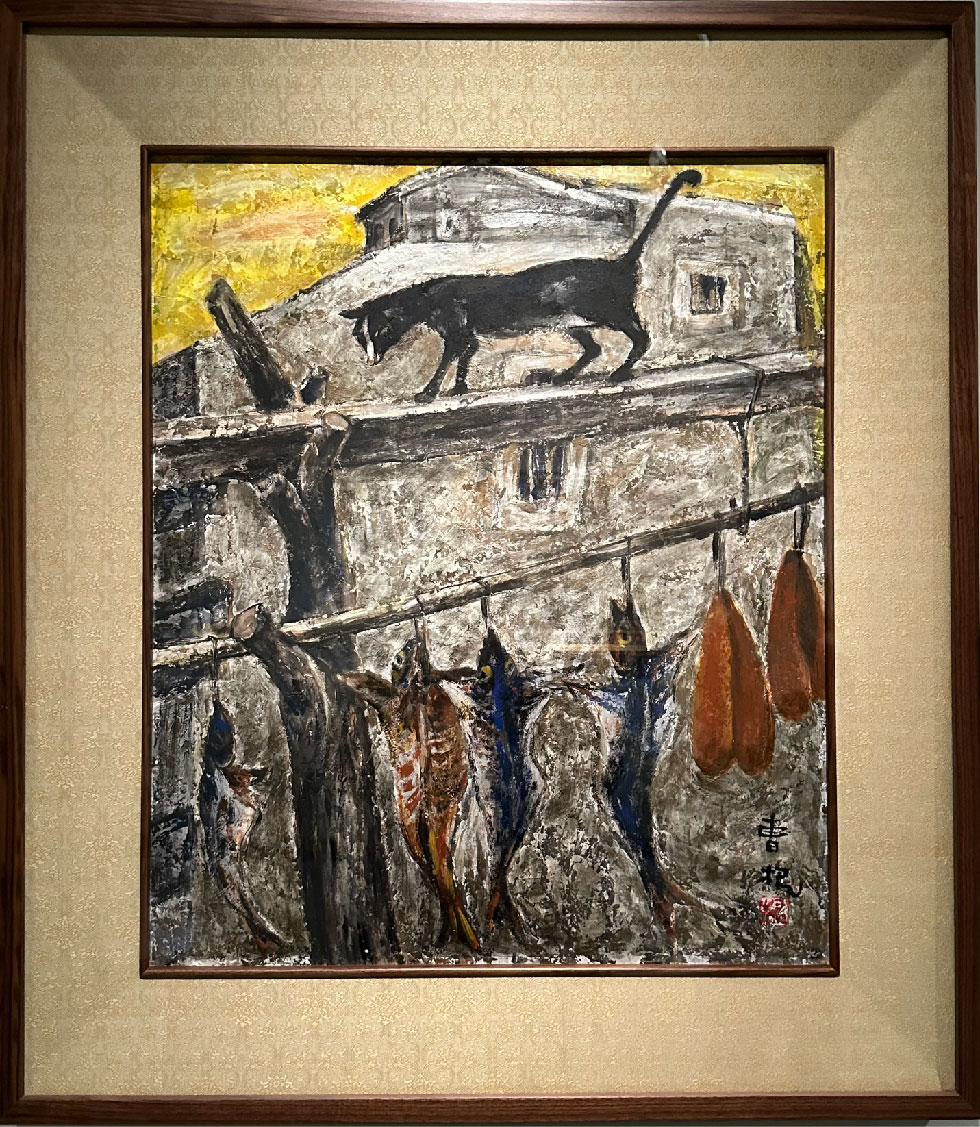

《竊視》1982 曹根

69.7 × 59 cm 膠彩、紙本 Eastern gouache on paper。

《臺北名所圖繪十二景 北投溫泉》1920s 郷原古統(Gobara Koto)

21.7 × 18.7 cm 膠彩、紙本 Eastern gouache on paper。

本次展覽選件包括日治時期至當代的收藏及新作,共51位膠彩創作者、146件作品。展區主要依循官辦美展與教育體制的時間軸線而劃分,共區別為:「初相見/汲學」、「遇紛爭/探源」、「守畫域/定名」、「啟學制/重思」與「續開展/多貌」,呈現膠彩畫在臺灣在地化之後的多重樣貌。是近年來展出臺灣膠彩畫作品最豐富且具結構性及嚴謹論述的展覽,值得強力推薦。

《曇花》1976 林之助

32 × 41 cm 膠彩、絹本 Eastern gouache on silk。

木下靜涯 Kinoshita Seiga (1920-1930 年) 的《南國初夏》,描繪著夾竹桃、美人蕉、蝴蝶等充滿熱帶風情的華麗南國色彩;淡水景色作品《江山自有情》淡水河分隔河岸與觀音山,近景的相思樹林與屋舍則以濃淡乾溼墨色表現。郷原古統(Gobara Koto)在日治時期的1917年來台20年間創作一系列《臺北名所圖繪十二景》的 12 幅圖畫,現蒐藏於台北市立美術館中。所謂的十二景,是「封面」、「淡水河、觀音山遠望」、「北投溫泉」、「植物園」、「榮町通」、「總督府夜景」、「龍山寺」、「新公園」、「大稻埕大橋」、「水源地より臺北市街を 眺む」、「新店溪」、「新店溪朝霞」等。

《台灣藍鵲》 Before 1942 呂鐵州

128 × 41 cm 膠彩、絹本 Eastern gouache on silk。

郭雪湖《圓山附近》(1928年) 為第二回台展東洋畫特選之作。潘春源的《牛車》;陳進的《悠閒》、《手風琴》、《北港朝天宮》;吳梅嶺《庭園一隅》、林之助的《小閒》、《冬日》、《曇花》;林玉山《雙牛圖》等不勝枚舉的臺灣膠彩畫均展現了臺灣早期福爾摩莎美學的濫觴。此外,還有呂鐵州《台灣藍鵲》;許深州《新娘茶》;曹根《竊視》;鍾舜文《背影》系列等,在在展現了臺灣在不同歷史的時間、人物、城鄉、及空間的地方性文化地景,如史詩般地用膠彩畫善長的寫生、細緻色彩、及兼具水墨疊置和多視角的繪畫形式呈現及記憶收藏;最後把林之助的《明天有明天的風吹》作為展場的終結實在是神來之筆,並遙祝臺灣美術發展的美好未來。

喧囂的孤獨:臺灣膠彩百年尋道

日期|即日起至02/02(日)

地點|臺北市立美術館 2A、2B展覽室