No. 279112/07/25

文/圖—臺北市立文獻館

一套衣服展現了當代的美學片段,亦濃縮了當時的階級身分與意識形態。歷經不同政權,和風與西潮吹拂下,臺灣的服飾文化如何脫離了舊時的沉重緩慢,走到現今的多元樣貌?臺北市立文獻館「換衫Uānn Sann」特展,邀您一覽日治時期到戰後1960年代社會轉型之際,在地的穿著流變。7月29日至10月15日,於樹心會館盛大展出。

在漫畫風格的「換衫旋轉臺」帶動下,進入「解放前奏曲」、「西風.東風.混搭風」、「你的身體不是你的身體」、「裁縫新女力」等繽紛展區,創意呈現阿祖阿嬤青春時期的拉風穿搭:襯衫吊帶褲腳踩木屐是正港文青?旗袍一度風靡日臺、越長越性感?高校生「蔽衣破帽」才算夠獨立夠rock!?引領世代的風格意涵,顛覆你對古早服儀的刻板印象。

「裁剪青春夢」模擬施素筠女士工作室展區。

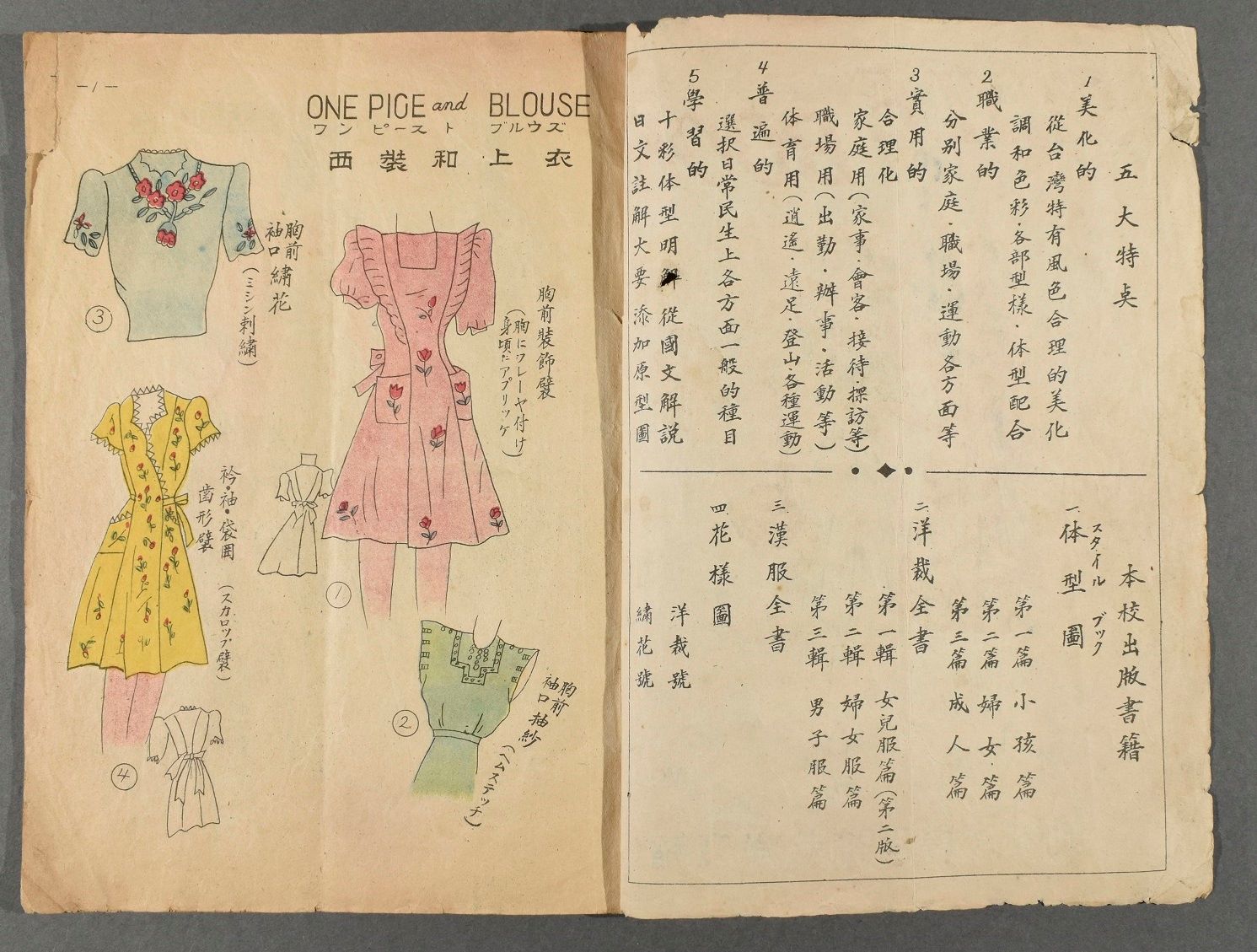

「光雕劇場」娓娓道來時代更迭下臺灣服飾文化的演變。由承襲原鄉的傳統服飾;到日治時期斷髮放足之後,臺人換上西式裝束;在家族合影、婚紗照中尤見「和.洋.漢」混搭的free style,穿著成為追求文明的表態。而象徵階級的制服、皇民化的和服,乃至戰時改良服的推動,莫不是國家對人民進行由外而內的變革,只是強加干涉的「換衫」,終究難獲真心臣服。戰後政府遷臺,物資缺乏下,提倡以有限資源縫製衣物,鼓勵洋裁副業幫助家計,美援麵粉袋變身內衣褲,是上一輩的共同記憶。50年代後期,紡織工業萌芽,外銷暢旺帶動經濟;美式風格征服新世代、委託行裡展現著歐美日的流行通訊,報刊電視傳播著嶄新的審美觀,衝擊著臺灣社會,穿搭成為生活品味的展現。展場最後的「潮流限時批」,便是透過昔日報上的時裝講座與新聞報導,重現老派流行,有優雅有張狂,思想保守的年代,穿著就是自我主張的宣誓。

本次展出多件珍貴難得的文物,包含1915年黃玉階以臺人總代表身分參加大正天皇即位典禮的高禮帽、傳統婚禮中的蟒袍與飄帶裙、1962年第三屆中國小姐選拔新聞片,同時亦邀得「臺灣洋裁第一人」施素筠老師口述訪談,呈現不同時代的換衫印象。此外,還有多項趣味數位互動:「換衣鏡」魔幻展現婚服的演變;或是進入「時代寫真館」換裝留影;還是踩踏縫紉機,體驗克難年代的舊衣新裁,還可以透過穿衣鏡,找到屬於自己的Style。

疫情解封後的第一個暑假,快邀請好友作伙來換衫,體驗從傳統到自由解放的時空旅程。

日治時期全家福,毫無違和感的「和‧洋‧漢」混搭。(臺北市立文獻館典藏)

換衫 uānn sann

時間|07/29(六)至10/15(日)

10:00-17:00,週一休館

地點|西本願寺廣場樹心會館(臺北市萬華區中華路一段174-2號)