No. 265111/05/26

文╱臺北市政府文化局

圖╱陳夏生、麥翔雲

110年度臺北市無形文化資產‧編結藝術家陳夏生

陳夏生於台北自宅留影。攝影:麥翔雲。

1980年代推動中國結熱潮的陳夏生,最初踏上編結之路,是無數機緣交織湧動的結果。陳夏生生於1939年,1949年舉家隨國民政府遷台。這個生於浙江長於臺灣的女士,大學主修農業化學;在與專長攝影的莊靈結婚後,卻因時任故宮博物院副院長的公公莊嚴先生重視傳統編結文化;1971年,在未告知陳夏生之前,便置備一份上好的茶葉禮品,請一位會編幾個結子的故宮老技工王振楷教她綰結;在那次教學中,陳夏生學會鈕釦結與吉祥結兩個傳統結飾的編法,這便是她接觸繩結藝術的啟始。

傳統結藝的追溯集成

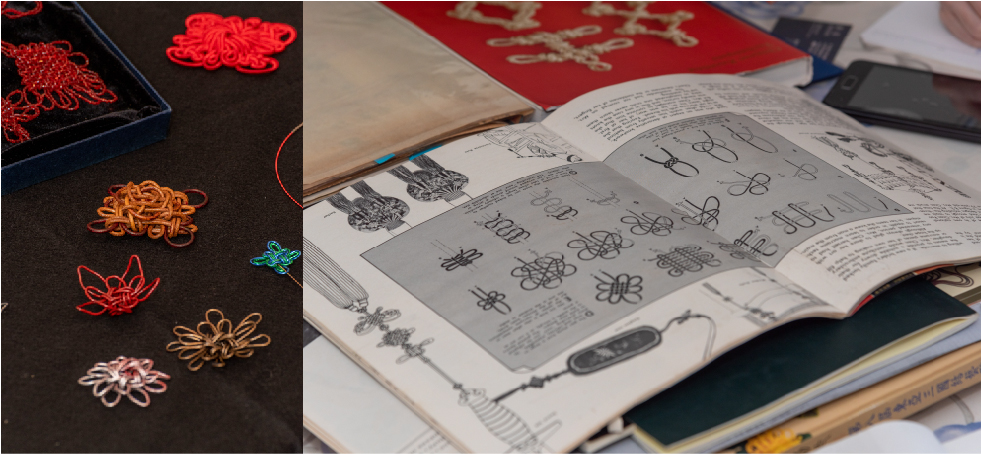

陳夏生由傳統繩結文化出發,創造出新時代的繩結藝術品。陳夏生提供。

陳夏生表示,自己編結技藝深化的關鍵,歸功於1976年漢聲英文雜誌《ECHO》所刊登的中國傳統編結專題。該篇報導是雜誌創辦人之一的姚孟嘉先生多方尋訪民間耆老,蒐集到13個傳統繩結編法並附圖解說明;讓她憶起當年自己習藝的趣事,不由得逐一按圖編練,復又思考延伸,遂為結藝功夫打下堅實的基礎。

1978年,陳夏生受聘於實踐家專(今實踐大學)開設「中國裝飾結」課程。為了教學,她一方面熟練姚孟嘉收集的繩結編法,一方面從她公公所收置的民間帳鉤、扇墜等工藝品,破解其上裝飾繩結的編法。她在實踐家專任教的兩年時間裡,就這樣一面研發、一面教學;使教學相長,個人與學生同蒙其利。

1980年,她正式進入故宮博物院工作,藉由公務上研究歷代服飾和如意的機會,順便從古文物中收集各種繩結資料;找出各個繩結的出現時代,並追溯其源流。同時她也不斷展出自己創作的繩結作品,奠定了胸中的結藝藍圖;也讓更多的人認識傳統繩結技藝,並推動起下一世代編創繩結藝術的熱潮。

編結重新融入民眾生活

呈現十人圍繞十顆紅心的「團結漆結壁飾」。

陳夏生提供。

上個世紀80年代初期,臺灣關注編結文化的能量,開始因陳夏生的結藝創作、展覽及教學等推廣活動而迸發。

1981年,陳夏生與漢聲出版社合作,將研究所得編輯出版《中國結》一書,成為第一本講解中國傳統結飾技法的專書。《中國結》甫出版便大受歡迎,不到年底便已印刷七版;讓「中國結」一詞也從此成為大眾熟知的傳統繩結的名稱。

同時,從陳夏生出版繩結著作所培育出的多位學生亦相繼投入教學領域,為繩結藝術的普及與發展注入新血。1982年,陳夏生胞弟陳幼良和他的同學好友們創辦了「中國結藝推廣中心」,便是由好幾位學生擔任教師。這個「中國結藝推廣中心」,不僅協助機關團體舉辦結藝教學講座和展覽,更規劃出各種教學課程,並且為編結的需求,開發出各種線材、工具與珠寶玉石等配件,為臺灣結藝文化提供了優良的成長沃壤。

1983年元旦,「陳夏生中國編結藝術展」在臺北的歷史博物館盛大舉行,這是一個邀請愛好編結朋友提供作品共同參加的大展,隨著媒體的熱烈報導和各界名人的參與推廣,編綰繩結遂在臺灣社會蔚然成風;各種教學課程、編結團體、繩結書籍、甚至結藝商店,都如雨後春筍般出現,使原本幾近失傳的傳統繩結文化,終於重新興盛,成為

大眾喜愛的工藝之一。

左/陳夏生的三維結構作品「花瓣髹漆立體掛飾」。右/由國際奧會會徽之五色連環發想的「彩結攀緣迎2014青奧掛飾」。

陳夏生提供。

理科大腦建構編結理論

1981年,陳夏生出版《中國結》一書,帶起民間的中國結熱潮。陳夏生提供。

從1981到1997年,陳夏生與漢聲合作,陸續出版了《中國結》、《中國結2》和《中國結3》三本專書。在研編結藝的生涯中,陳夏生理工出身的思考邏輯發揮了獨到的創見和功能,讓她能穿透各種繩結繁複的編法,尋找出某些編綰的規律。譬如在《中國結2》中,她除了用盤長結基本編法的原則,編出多種變形及空心的盤長結外,更提出「變更耳圈編綰順序」,編出疊翼和複翼的盤長結。及至在《中國結3》中,她更將所有基本結的編法歸納成四大系統,並整理出九大變化結的技法。而在編綰的過程中,她發現在同一系統中的繩結,其變化是循著固定的法則進行的;於是她便將編法以代數公式呈現,依照公式編綰,可以編出繁簡隨意的各種結飾。

繩結藝術的當代新生命

從金工到漆藝,陳夏生不斷開拓編結的各種可能。

攝影:麥翔雲。

數十年來,在教學與研究之外,陳夏生始終創作不輟,屢屢推出創新技法,讓古老結藝在當代煥發出新的生命。

自上世紀80年代起,陳夏生的結藝作品便不斷在國內國外展覽;例如在美國的紐約、達拉斯,德國的法蘭克福,漢城,東京,新加坡和中國大陸多地;也促成臺灣與日本、韓國結藝界結盟,由1984年開始定期舉辦「東亞三國結藝展」,促使她要不斷變化繩結的風格,包括技法的精進和創作題材的變化。敦煌壁畫中的各種題材、古器物和雕塑品上的紋飾、以及草書文字都是她編綰的新素材。1991年她曾用楊美惠女士所製的銀線來編結,創編出融合金工與繩結技藝的作品;1996年,她更向漆藝大師黃麗淑女士學習漆器製作,把棉線的結子變成光妍硬挺的漆結,將結藝與漆藝推上新的領域。

2019年,陳夏生出版了凝聚畢生編結心得的《技湛中國結》,書中內容除了繩結源流和作品欣賞之外,她將整套基本繩結的編法,用簡單結子的編法來詮釋複雜的繩結,讓初學者只要懂得簡單的結法,就很容易進一步由簡入繁。同時書中還增列供四面觀賞的立體結編法,傳授她多年苦心鑽研始成的獨特三維編綰技巧。

臺北市文化局今年公布110年臺北市無形文化資產審議結果,陳夏生獲得臺北市政府登錄為無形文化資產保存者。她希望今後能有更多的人從事這項技藝,期許能由訓練工藝老師著手,再由他們傳授給學生和社會大眾。同時也期待繩結工藝能與其他的工藝結合,就如目前她已經拓展出的漆結創作和用金屬質材編成的繩結作品一樣,能為臺灣的繩結工藝,推創出更多元的面貌與更具文化內涵的新境界。

陳夏生與作品合影。陳夏生提供。