No. 274112/02/24

文╱圖───臺北市立美術館

Savage #7 (zero g) © Anna Uddenberg, Courtesy of ALDALA COLLECTION of Diamond-Newman FINE ARTS LLC. Photo: Gunter Lepkowski.

「未來身體:超自然雕塑」展探討人類世時代裡人體的未來。生物基因在未來科技發展之下,人類得以對所有生物,如大自然、動物及人類,進行存在性修正。身體在未來將會是什麼型態?我們將會是「誰」或者是「什麼」?而我們又將生活在什麼樣環境之中?

展覽透過超寫實與寫實雕塑作品,針對上述疑問,提出可能的解決答案。這些具有前瞻性的作品不僅印證了數位演進和基因工程在「後人類」和環境上的影響,同時也說明這些混合性創作,是如何日漸模糊自然、科學與文化之間的界線。

創新的科技對於現代雕塑影響甚鉅,藝術家透過3D列印技術完善製作過程,將雕塑創作界線擴展至機器人和生物合成技術層面,藝術家藉此打開人工製品、生物和科技上擴展新設計的可能性。

本次展覽共分為「混種人」、「後自然」、「藝術家4.0」、「科技 人類變體」四大主題,分別探討混種生命體、基因轉殖生物、未來人類與機器人、科技對生活的影響等議題。

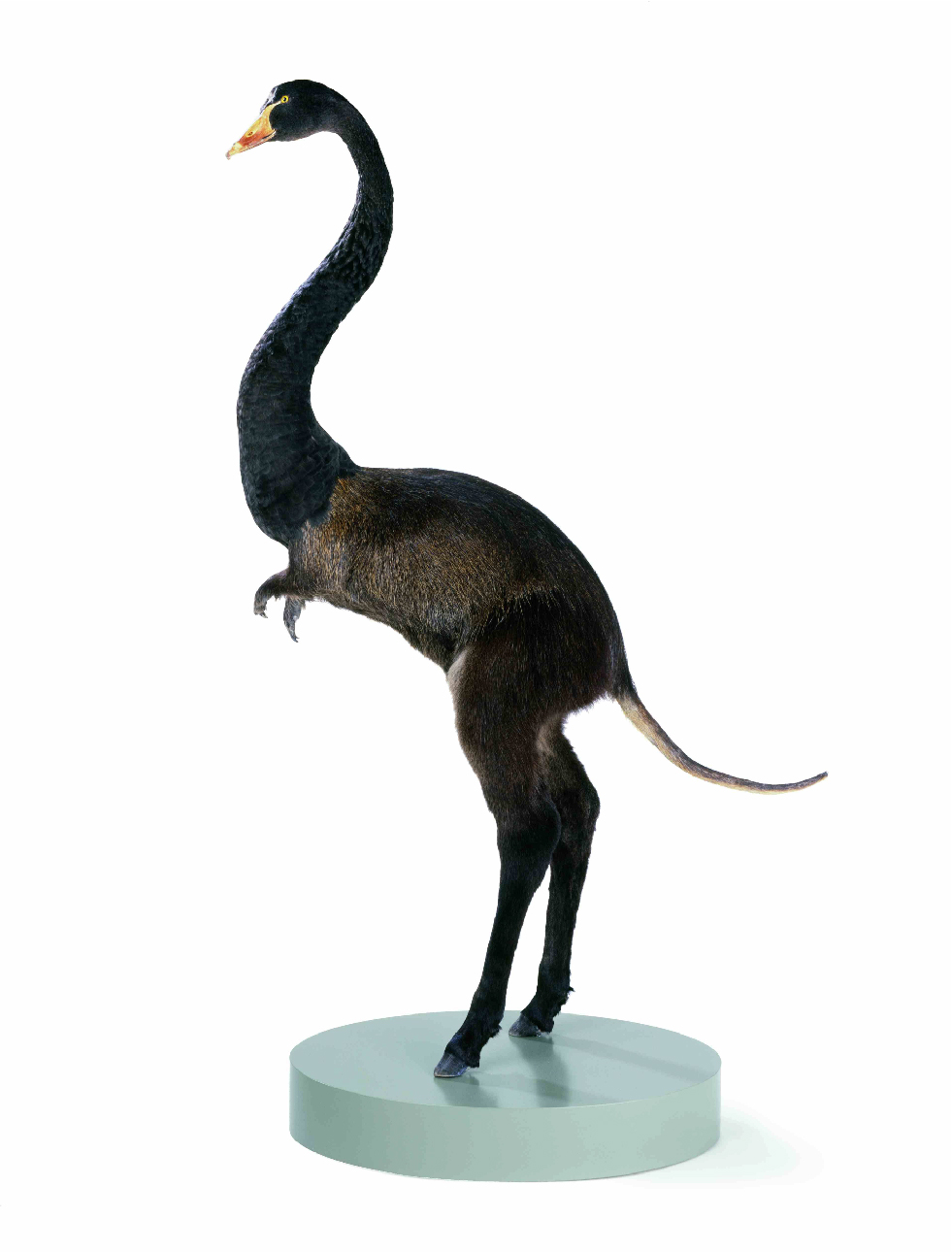

Misfit (swan/nutria/donkey) © Thomas Grünfeld

VG Bild-Kunst, Bonn 2022, Courtesy of the artist & Wentrup/Berlin

Photo: Lothar Schnepf.

Papillons © Fabien Mérelle

Courtesy of the artist and Edouard Malingue Gallery

Photo: Marco Castilla.

Doghead © Sam Jinks

Courtesy of the artist and Sullivan+Strumpf, Sydney | Singapore

Photo: Graham Baring Wentrup/Berlin, Photo: Lothar Schnepf.

混種人

在現今數位時代裡,我們完整認知到,不僅是可以藉由個人意志改變自我認同,且身體也因基因工程技術和微生物科技,轉變為可塑型態。長期以來僅存於藝術創作概念、幻想中的樣貌型態,如今在自然科學試管試驗中實現了。在自然與人工相結合的力量之下,基因改造生物體逐漸形成一種新的混合生命體。藝術家們透過藝術創作共同思考這個新的演化型態,並向我們提出發人省思的疑問——我們將如何重新定義自身與他者。

後自然

生物多樣性在今日已經不再是演化下的產物,而是人為的。在人工設計的大自然、基因轉殖的生物及生物雕塑,藝術家們用視覺及有趣的方式替我們展演了大自然如何在技術與科學之中交互挪用、解構之中被重新設計。這些雕塑作品針對我們對於環境所帶來的破壞性變化,做出了敏銳且具批判性的回應。作為一個移情於大自然的倡導者,他們目前的作品不僅是專注於動物、植物本身而已,更是詳盡地考慮植物成長的過程及深思其超越大自然的極限。

ArchaeaBot : A Post Singularity and Post Climate

Change Life-form © Anna Dumitriu and Alex May

Courtesy of the artists

Photo: Vanessa Graf / Ars Electronica

Untitled © Andro Wekua

VG Bild-Kunst, Bonn 2022 Privat Collection

Photo: Stephen White

藝術家4.0

人工智慧早已進入藝術家的工作室之中,藝術家們和機器人共事也已有一段時日,而在面對藝術家應用網絡及3D列印技術創造新興雕塑,並重新定義藝術製程,其所衍生的問題是——未來人類與機器人將如何共處?機器人將有可能取代畫家或是雕塑家嗎?我們是否會下意識地對機器人產生同理心、幻想、直覺等本該是人類獨有的特質呢?抑或者我們是否允許生理及情緒上的共感消逝,逐漸變異為像機器人般的他律人種呢?

Schauspieler III, 3 © Isa Genzken

VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne/New York

Photo: Axel Schneider, Frankfurt am Main.

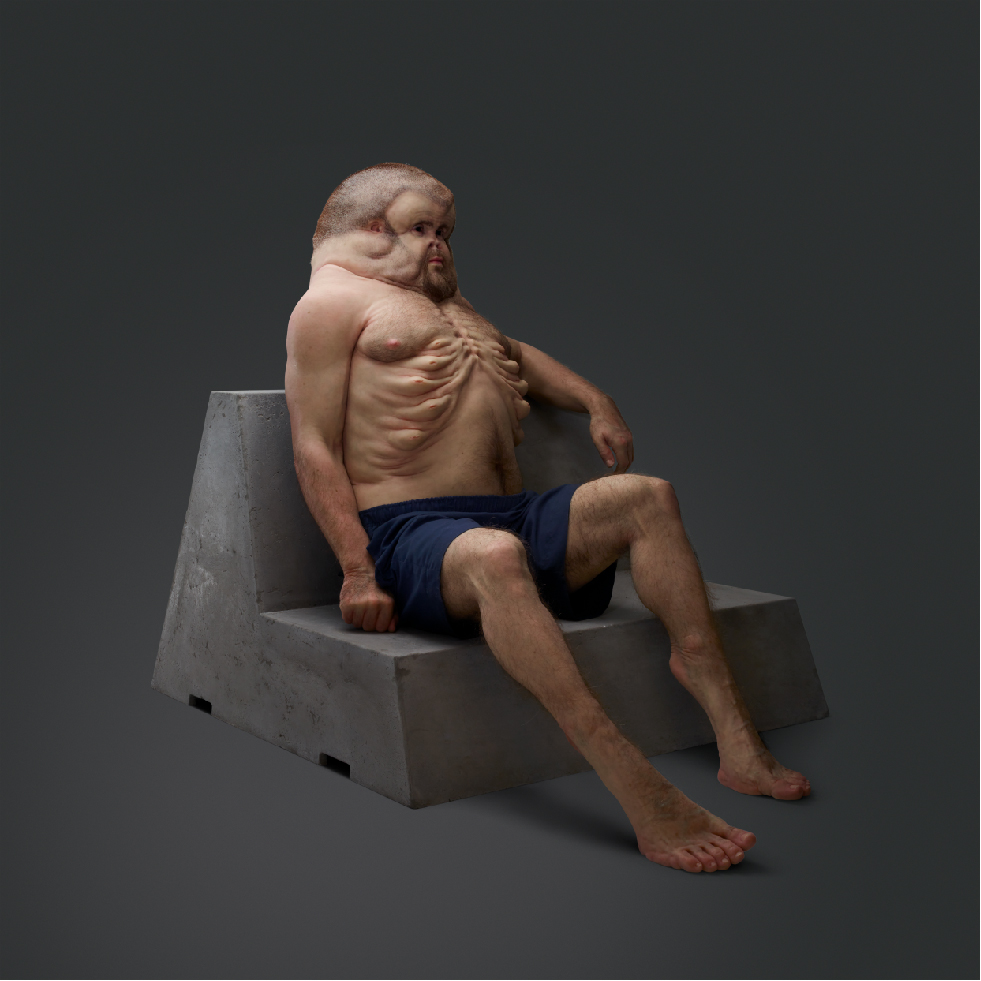

Graham © Patricia Piccinini

Courtesy of the artist and

Transport Accident Commission.

科技 人類 變體

科技正逐漸重塑我們的存在,並深刻地改變我們對於世界的認知,很快地,在網絡城市中的虛擬實境、智慧生活、聲控助理和自動駕駛汽車將急遽地重繪我們的日常生活。善用數位科技去發掘、操控甚至改變身體的內在或外在,將會對人類的自我認知帶來長久深遠的影響。本區藝術家們,透過其迷人且令人不安的雕塑作品,提出了科技和數位轉型在人類的內在、外在世界及心理、生理層面上的影響。

▍未來身體:超自然雕塑

展期│即日起至06/04(日),每週一休館

地點│臺北市立美術館2A、2B(臺北市中山區中山北路三段181號)