No. 298114/02/25

文——陳朝興(聯合國教科文組織國際藝術評論聯盟副主席)

圖——臺北市立美術館

賴純純的藝術以美學實踐作為自我身份認同及質性自主性追尋之生命劇場,透過藝術生產作為生活敘事及生命實踐的文本及詩,如同將生命創作的嘗試、實驗、及實踐,在其當代藝術的生產過程中創作、吶喊、朗誦、及參與土地、社群、及文化解構和再生產;在其超過五十年的創作過程中,幾乎也是臺灣藝術歷史發展的重要縮影及敘事文本。

1953年出生於臺北,1974年畢業於文化大學美術系,受廖繼春教授等啓發,開啓了對色彩自性的探索,嗣後從日本東京多摩美術大學圖像設計碩士修習畢業,擴展了在空間、造形、及媒材的多樣性嘗試;隨後又參與了美、法、瑞士等地之藝術家交流計畫,1986年成立 SOCA 現代藝術工作室(Studio of Contemporary Art)、2000年成立台灣女性藝術協會。2007年將生活與創作的重心轉向東部海洋,長居都蘭。

賴純純《無題》,1977,油彩、畫布,93×45cm。

賴純純《無題》,1977,油彩、畫布,113×150cm。

賴純純的創作形式與風格多元,從抽象繪畫、新媒材繪畫、立體雕塑、空間裝置、觀念行動藝術、及公共藝術等各類創作;在空間創作的基礎觀念上頗受當時從英國回臺的林壽宇之影響,並且接受了林壽宇(在香港曾主修建築) 在繪畫及空間裝置、造形藝術的現代主義信仰的主張。1980年代,她開始以複合媒材創作,接連在臺北市立美術館的雕塑新展望獲獎,確立她在藝術創作的標誌性地位。

賴純純《月光下女妖漫舞》,2007,壓克力顏料、畫布,346×193.5cm。

此次策展單位以「黑潮:賴純純回顧展」(Jun T. LAI:A Retrospective)作為展覽標題,其意直指賴純純的創作路徑如同西太平洋的黑潮暖流(日語:くろしお kuroshio),又稱日本暖流,為全球第二大洋流;自菲律賓、臺灣東部海域、日本往東北向流,在與親潮相遇後匯入東向的北太平洋洋流。黑潮將來自熱帶的溫暖海水帶往寒冷的北極海域,將冰冷的極地海水溫暖成適合生物生存的溫度。黑潮的流速相當快,提供回流性魚類向北方前進的快速便捷路徑,故除本身為數可觀的迴游性魚類,也吸引受這些魚類所影響而過來覓食的大型魚類。親潮與黑潮在北海道附近碰撞後,在表層水生長的浮游植物沿著這些漩渦的邊界群聚,這點也解釋了為什麼東亞地區保留了96%以上新世的植物,而歐洲卻只有27%。用這樣的詞彙作為標題意喻了賴純純的藝術創作軌跡的節奏、跨界、多元、生命實踐、及海洋性格。

賴純純《向林壽宇致敬》,1984-2013,壓克力顏料、沙、木板,243×234×184cm。

總地來說,賴純純的創作軌跡可分三階段:第一階段著重在「質性的探索」,特別是色彩、空間構成;可以從203室的「存在與變化」的早期繪畫中呈現,兩幅《無題》(1977, 油彩.畫布,113x150cm;及1977, 油彩.畫布,93x45cm)呈現了她對色彩自性的完整「存在(being)」意義性的主張,如同蒙特里安(Piet Mondrian, 1872-1944)的主張:色彩的純粹「實現意義存在的真實」,因此色彩「自主地完成藝術的抽象性,如同一朵盛開的花朵」。我們可以從賴的作品中看到了她掌握了藝術「物質元素的純粹性」及「流動」所創造的「構成」,如同她對「空間性」的掌握。

賴純純《後花園》,1992,三件一組(《渡》155x50x45.5cm、《我是地上的水》83x65x46公分、《你是天上的雲》162x92x62cm,木、石、蠟、水、現成物。臺北市立美術館典藏。

204室的作品《向林壽宇致敬 (Homage to Richard Lin)》(1984-2013, 壓克力顏料、沙、木板,243x234x184cm )展現了她服膺現代主義中「少即豐富(Less is More)的低限及「非裝飾性」的空間裝置,包括存在於虛空間形式的真實;202室的《無去無來》(1985-1986, 壓克力玻璃、環氧樹脂,由380cm直徑、2cm厚之透明壓克力圖板分割成八份,組合成四件獨立造型),是1986年臺北市立美術館現代雕塑展的首獎。1988年的《無題》(壓克力玻璃,100x74x1.5cm)均展現了賴在立體空間及雕塑的簡煉及純粹,這也是她日後在公共藝術實踐中的核心力量。

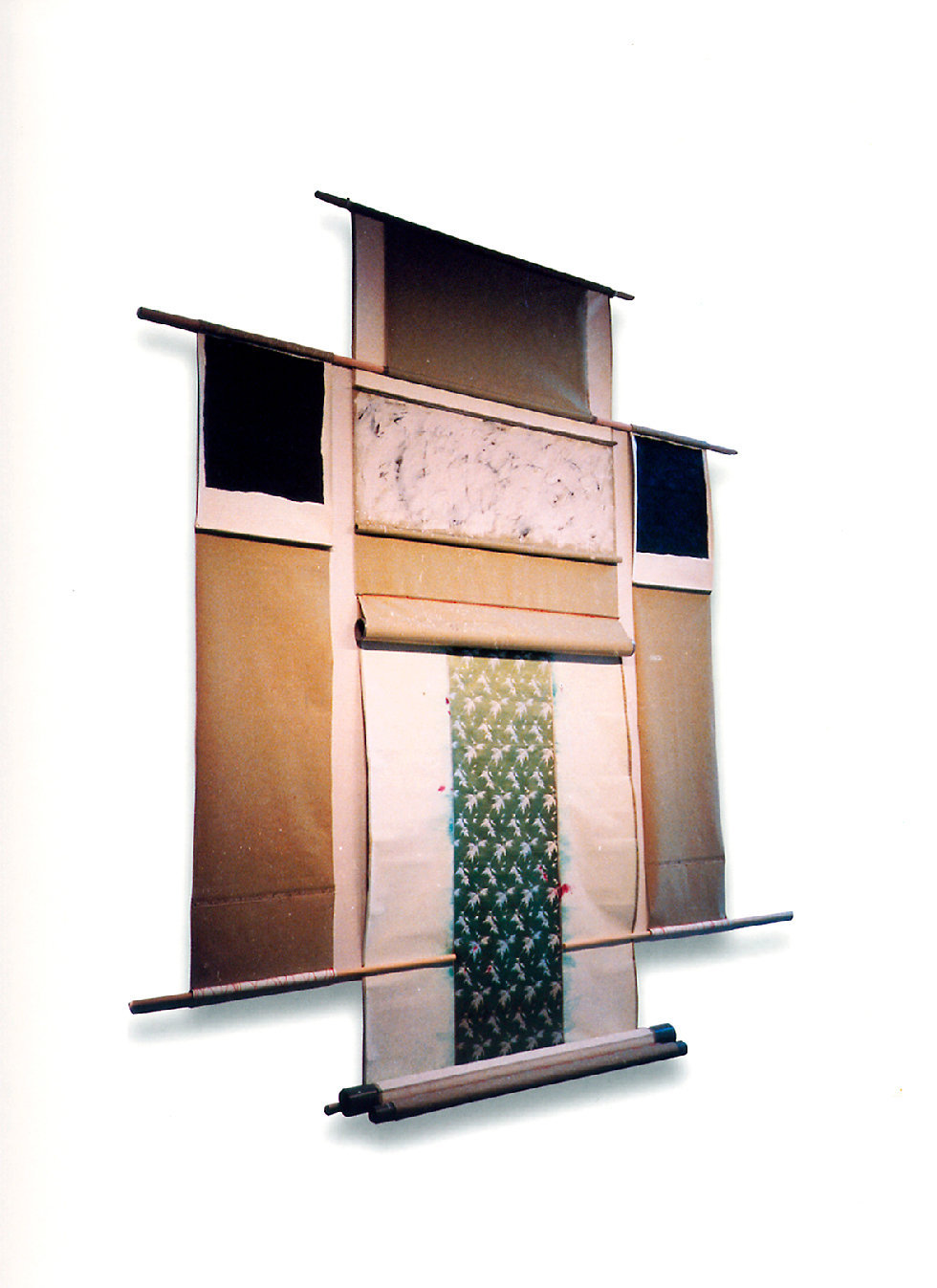

賴純純《飛躍地平線-天儀》,1989,畫布、布、顏料、木、塑膠管,450×500×25cm。

賴純純的第二階段主要在質性探索後對「意義性」、「哲學性」的生產實驗及嘗試,同時更試圖追尋藝術生產和「地方性(placeness & locality)」和「當代性(contemporaneity & synchroneity)」的文化性生產的「關係美學」(Relational Aesthetics, Nicolas Bourriaud, 1965-)的實踐;206室的《飛躍地平線-天儀》(1989, 畫布、布、顏料、木、塑膠管,450x500x25cm);《位置/人》(1992,石、紅豆杉、麻繩、石墨、蠟,466x84x54cm)、《我是地上的水》(1992,石、木 蠟、石墨,83x65x46cm);《你是天上的白雲》(1992,石、鐵、蠟,162x92x26cm),均強調了靜思、心性、跨越了東西方文化表象,去實踐更涅盤空境的真實。而在社會性及參與性她則透過公共藝術的作品去實踐,另外她也嘗試著透過跨域的劇場形式進行實驗性的詮釋。

賴純純《無去無來》,1985,壓克力玻璃、環氧樹脂,380cm。

她的第三階段試圖「自性」的開發,向更自由、開放尋找「行於當行、止於當止」的境象(mindscape),似乎回到更原始的初心、放任、邂逅、徜徉、和解放,走向海洋、走向任性、和自主。208室的「海洋與仙境-都蘭日誌」的作品都洋溢著純純的生活敘事和生命實踐的詩句:《月光下女妖漫舞》(2007)、《月夜暗火》(2007)、《南風吹》(2007)、《寒露》(2019)、《小暑》(2019)、《立秋》(2019)、《黃綠-形上宇宙》(2022)、《黑-形上宇宙》(2022)。

黑潮:賴純純回顧展

日期|03/01(六)至05/25(日)

地點|臺北市立美術館 2A、2B展覽室

策展人|張晴文