No. 280112/08/25

文/圖 陳默安(內容創作者)

牯嶺街上的松林書局至今成立超過70年。

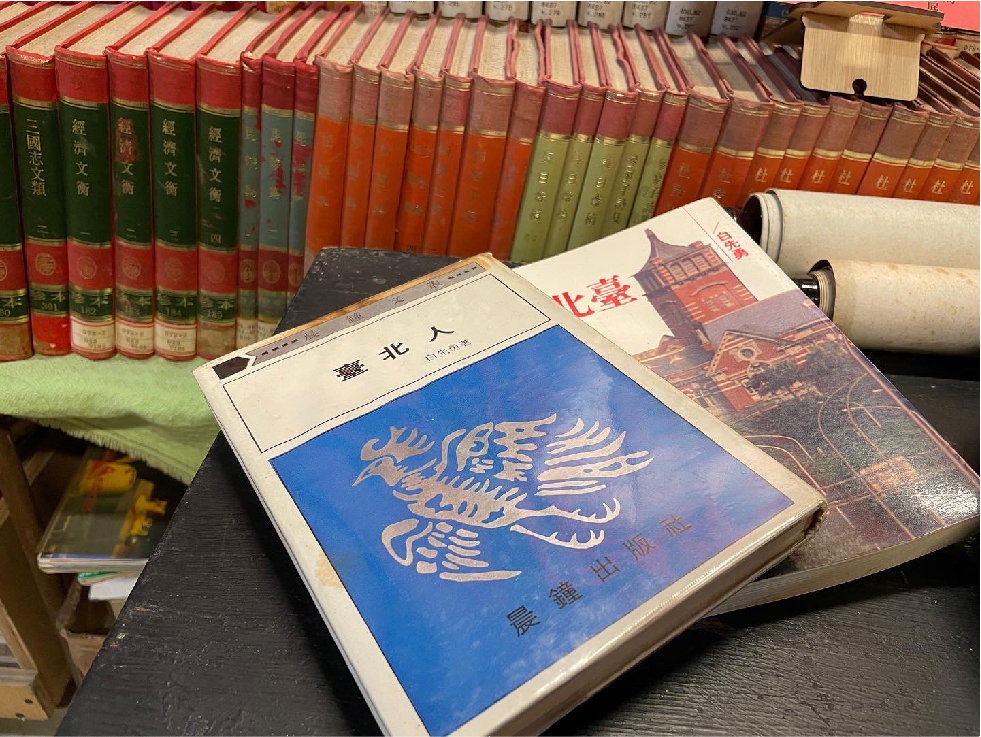

不同版本的舊書,背後都藏著大時代的故事。

這一門生意,竟讓蔡家與臺灣許多重要人物生命交錯。松林書局如今的經營者第三代蔡彤明形容,阿公蔡木林與父親蔡鏡輝的經營風格截然不同。蔡木林宛如超級業務,時常在外吟詩盤撋,手腕圓滑,不少知識份子如傅斯年都與他交情甚篤,「就像肉粽頭,其他更多朋友跟著來買書」。蔡木林與蔣渭川也有淵源,還帶著蔡鏡輝去大稻埕向蔣渭川批書,包括蔣渭水創辦的《臺灣民報》,以及他的生前藏書。紙頁牽起的緣分,沒被歷史洪流沖破,松林書局與蔣渭川後代仍常有互動。

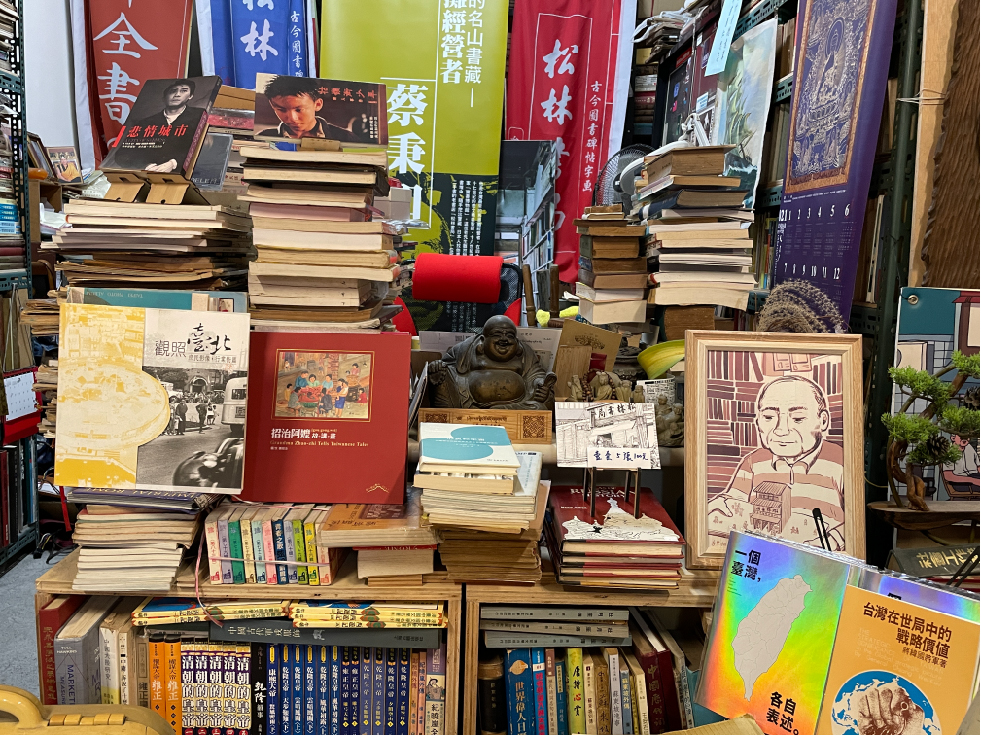

如果說蔡木林善於開疆闢土,那麼第二代蔡鏡輝便是穩健守成。舊書攤賺了錢,蔡鏡輝強烈建議買房。1970 年代,臺北市政府為了整頓交通與美化市容政策,將牯嶺街舊書攤遷移至光華商場,擁有店面的松林書局得以留下。兵分兩路,但舊書業終究要面臨同一個時代的衝擊。隨著 3C 普及、閱讀人口驟降,舊光華商場移至光華新天地後,還存在的舊書店屈指可數;留在牯嶺街的,同樣也在苦撐。

搜尋「松林書局」可見一壯觀畫面:舊書從地板堆至天花板,蔡鏡輝坐在門口,有人要買書,他就能憑著記憶力翻找出來;還有人刻意挑壓在最底下的書,就是要看他表演抽出來,整疊書仍屹立不搖。這一片書海當中,曾經有過康熙大辭典第一版、17 世紀德文精裝聖經、18 世紀德文黑格爾全集,以及「用爬的也要收回來」的全套《四庫全書》。

蔡鏡輝愛讀書,更是頂尖經營者。蔡彤明回憶,小時候常見有日本大客戶拖著行李箱來,一次就買走整箱書;最近也有研究國民黨歷史的學者特地從仙台來到松林找史料。能讓各地學者不辭千里來此,都要歸功於蔡鏡輝的一雙收書慧眼。

過去櫃檯後是蔡鏡輝顧店,讀書的寶座。

據說曾有人來到店裡,自豪有民國 40 年出版的《飲冰室全集》,待客人離開,蔡鏡輝淡然笑笑:「上海版線裝《飲冰室全集》我都不知道賣過幾套囉!」70 年來經手太多珍貴書籍,收書眼光已內化入神,難有一套 SOP,連兒子蔡彤明都直說父親是神人等級,「我再賣 70 年書也達不到。」與天資無關,時勢造松林,挺過最最動盪的年代,乘上書市最最輝煌的浪尖,造就了賣書人一身傳奇。

今年蔡鏡輝仙逝,蔡彤明扛下了松林招牌,對於舊書裝幀、印刷、年份,慢慢養出一套自己的審美也承繼了父祖對於書的寶愛與光榮。他說現在仍有不少建中生來此找微積分、英國文學原文書,讀得興味盎然;前幾天有對母子來看書,孩子竟捨棄彩色新版《老夫子》,堅持要原版單色舊書,讓他十分意外。或許,「閱讀人越來越少」只是這個時代悲觀的想像,閱讀人沒有消失,只是以另一種方式存在。

曾考慮過兼賣餐飲咖啡,蔡彤明最後還是選擇回歸單純賣書。在他整頓之下,舊書滿至容不下人的場景不復見,清出走道,希望吸引更多愛書人進店交流,活化老書店。他環顧四面書牆說,「這些書都是父親心血,不能斷。」松林書局不僅是三代家業,也是牯嶺街一頁泛黃風景,記載臺灣 70 餘年文化沿革與歷史流變。現在的故事,未來的故事,還將繼續寫。