No. 295113/11/25

文/陳品秀

圖片提供/文化部

文化部「扶植青年藝術發展補助計畫」(以下簡稱「扶青藝術計畫」)自2018年起,持續獎助、扶持18至40歲青年藝術家,在表演及視覺藝術等領域進行田調研究、創作發展之計畫,給予青年藝術家創作舞臺及曝光機會,培養、鼓勵青年參與藝術文化。2024年,來到計畫第7年,共入選76個計畫,包含33位表演藝術和43位視覺藝術家的提案。

首場活動「期初見面會」,匯聚表演及視覺藝術家交流,激盪創意火花。

而「扶青藝術計畫」項下,還包含一個專為青年藝術家規劃的「陪伴與輔導」計畫 ── 集結藝術界產學高手,為初次走在創作的道路上青年藝術家,提供經驗、爬梳創作概念,創造作品討論空間。

「陪伴與輔導」計畫在計畫主持人温慧玟擔號召之下,召集了人力飛行劇團製作人張寶慧、飛人集社團長石佩玉、國立中山大學劇場藝術學系副教授許仁豪、跨域藝術家及策展人林人中、數位藝術基金會藝術總監王柏偉及國立臺北藝術大學新媒體藝術學系陳泰松助理教授等多位專家,擔任共同召集人。他們從創作、製作等面向,共同討論、分析扶植對象目前所處的階段與面臨的困難,並透過不定期訪視,提供專業經驗,協助藝術家創作。

藝術家在「誠心薦面會」上帶來片段呈現,可讓各藝文場館、製作人、策展人認識、建立關係。

為了更深化「陪伴與輔導」計畫的輔導機制效用,今年更首度提供導師制的「深度陪伴」:挑選其中10組計畫,讓藝術家可以在5個月的創作期間,與導師深度互動,一起面對計畫執行間的困難與挑戰。藝術家可與導師自行約定討論的時間地點和形式,討論的內容也不限於計畫本身,還包括對藝術本質的探討、個人藝術生涯發展的疑問等等。

計畫主持人温慧玟特別強調,「導師的功能並不是『告訴』藝術家要怎麼做,而比較像你要倒下時,會有一個人扶住你」。換句話說,「深度陪伴」的導師制,更接近傳藝師徒間的關係,為藝術家提供更切身的支持和協助。

陪伴導師陳泰松與輔導委員王柏偉,至展場與視覺藝術創作者吳尚洋討論創作與策展理念。

比方,「在臺黑戶的身分與認同:《亡命紀事:我是誰?》演出計畫」的郭宸瑋,他就提到,導師吳政翰(序場劇本發展中心藝術總監)很敏銳,提供他不同的創作視角和修改嘗試,讓劇本出現不同的層次。「《客廳》──童年是暈,如今醒目創作計畫」的邱靖婷,她從服裝跨入當代藝術領域,較少有深度探討自己創作的經驗,透過導師黃立慧(策展人)的協助,提供她很多檢視自己作品的方法。「消失地景系列《萬象園》展演計畫」的王遠博,曾與他的導師楊美英(那個劇團藝術總監)在某個夜晚聊了兩、三個小時,那通電話中大量交流的思想,讓他覺得特別珍貴。

臺灣的教育體系並特別鼓勵提問,但做為一個藝術家卻更常須要成為社會的瞭望者,具有敏銳的觀察力和思辨能力。温慧玟期盼「陪伴與輔導」能開啟年青人對話的能力。她借用愛因斯坦的話說:「當你想出問題的時候,或許你就找到答案了。」

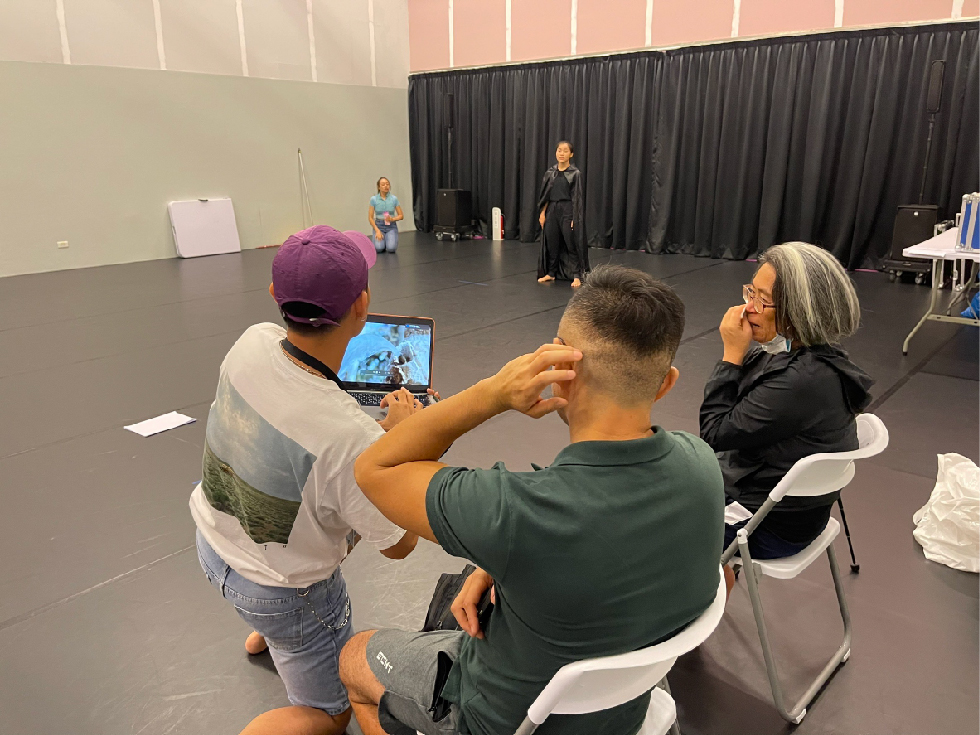

陪伴導師陳品秀與輔導委員許仁豪至排練現場訪視表演藝術創作者陳逸恩舞蹈創作。

在共同召集人及導師的協助之下,「陪伴與輔導」計畫成果發表與交流分享會,於10月17日在臺北表演藝術中心盛大展開,共呈現30組藝術家的階段成果;國內公私立表演場館與美術館、策展人及藝術工作者應邀前來,一起見證青年藝術的火花。

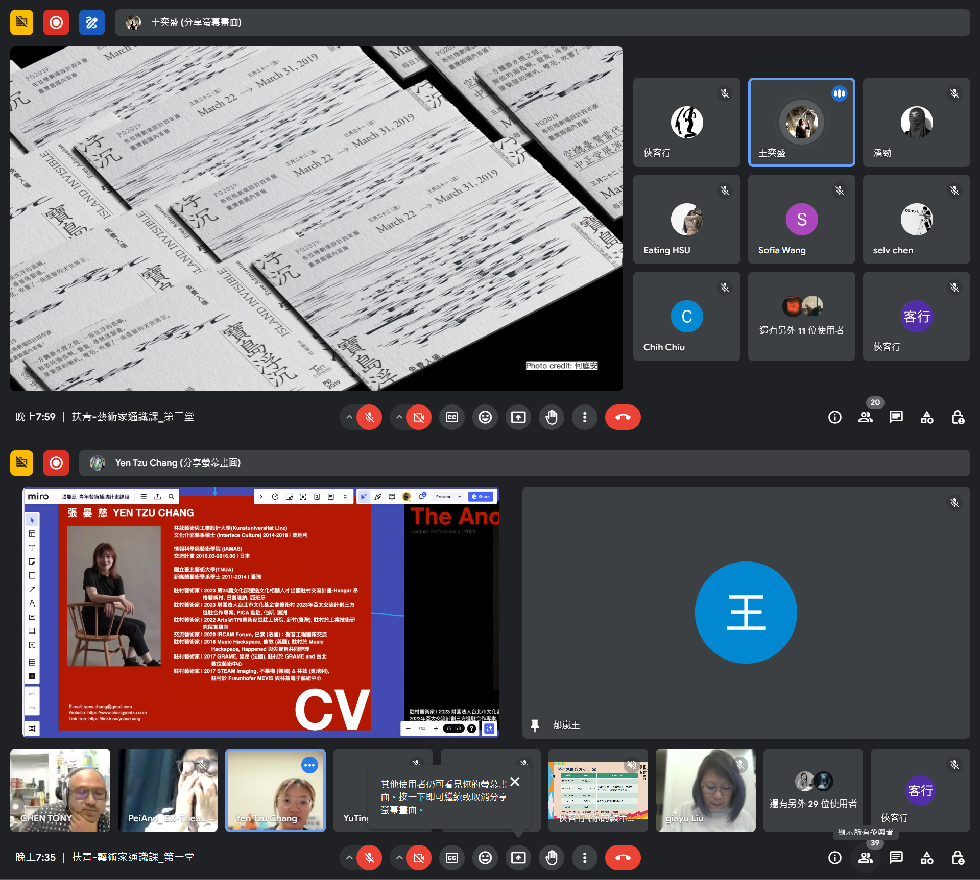

線上藝術家通識課,打破時間、空間的限制,讓藝術家可以更有彈性的參與課程,提升藝術知能。

「陪伴與輔導」計畫集結表演與視覺藝術專業人士,透過深互動交流,逐漸打破表演與視覺的界線,引領藝術新思維,文化部「扶植青年藝術發展計畫」是創作的第一哩路。相信在業界的講師陪伴與輔導之下,藝術青年可以邁開步伐,朝向藝術發展之路。