No. 284112/12/22

文 ∕ 陳朝興(聯合國教科文組織國際藝評家聯盟 副主席)

須彌芥子語出自《大慧普覺禪師普說.卷十八》:「以至芥子納須彌,須彌納芥子之類亦非假於他術。」《維摩詰經.不思議品》:芥子納須彌,芥子是芥菜的種子,形容極小之物;須彌,指佛教世界裡最高的山—須彌山。此「須彌納芥子,芥子納須彌」,以極小與極大的對比,說明心包太虛,量周沙界的道理。「小世界」是視界感知形式的量度,然如量子力學 (quantum mechanics) 微觀事務的多重宇宙卻能洞見從本體論 (ontology) 到認識論 (epistemic) 的「須彌山」的「道」。

臺北市立美術館主辦的第13屆台北雙年展(2023年11月18日至2024年3月24日)以「小世界」為題,邀請臺灣獨立策展人周安曼(Freya Chou)、貝魯特當代藝術中心總監及策展人莉姆.夏迪德(Reem Shadid)和紐約資深作家與編輯穆柏安(Brian Kuan Wood)共同策劃來自20多個城市共58位臺灣及國際藝術家、音樂人,透過懸浮於相聚與分離「小世界」的狀態中,邀請觀眾一起探索及重整自身與周圍環境、人事物之間的關係。作品縱橫時空與表述語言,跨越經驗、生態、文化、經濟、和政治層面,從自身情感及環境出發,繼而對全球當代社會所面對的問題進行詰問。

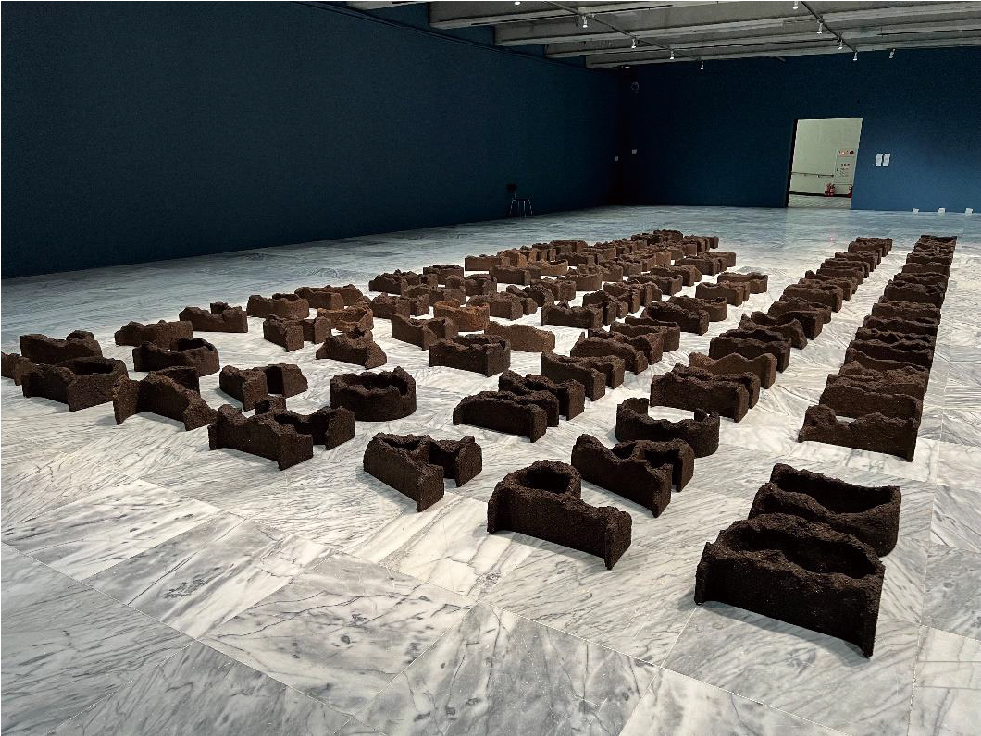

皮歐.阿巴德,《詩,第九十七首》,2023,複合媒材裝置、出版品,尺寸依場地而定。

台北雙年展近年來以探究近世代人類詭異又快速的現實與虛擬交替為主題的展覽;2018年「後自然」,舉辦主張環境危機既是科學問題,也是文化問題,並且提倡藝術的介入;2020年「你我不在同一星球上」,由法國知名學者Bruno Latour與策展人搭檔合作,引起科學vs.藝術之爭議;今年更藉著「小世界」表達對當代人類世現象的質疑與再詮釋。

物質或空間現象的「狀態」並非純粹「形式的想像」,是包含著感知的體驗、認知及意義性的經驗和記憶;「感知空間」的存在常被限制於數學及幾何性的意涵,一直到透過抽象論哲學的「形而上學 (metaphysics)」才把她從科學實証的領域中逐漸地解放出來。套用巴舍拉 (Gaston Bachelard, 1884-1962)在《空間詩學The Poetics of Space》一書裡的說法:「…空間不在場 (卻存在)的閱讀,喚醒了經驗和空間現場情境的聯結 (Bachelard, 1964)。也就是在這「小世界」裡所強調的相互關係的生成取決於「關注(attention)」的「緊張(tention)」程度,如同其拉丁文字源tendere之伸展、擴張的語意或境象;亦或是量子力學中的波粒二象的平行世界。

艾德加.阿瑟諾,《剝鏡 #59》,2023,硝酸銀、壓克力顏料、紙、鏡子、畫布,274.32×1100×9.52公分。

達悟族和伊巴丹族(Ivatan)擁有相似的文化及語言,由皮歐.阿巴德(Pio Abad)至蘭嶼進行研究後回到自身背景的菲律賓巴丹群島,他被這未知又熟悉的土地吸引,以陶土製的英文字母呈現伊巴丹的詩文,搭配影像紀錄與小冊,反映土地充滿力量又交織歷史傷痕的處境,是時間與空間交錯的平行世界。

伊.古斯提.阿育.卡德可.穆妮阿緒(穆妮)I Gusti Ayu Kadek Murniasih (Murni,1966-2006)以動物和非人類造物相交流的巫覡元素為題材,繪出她夢境和潛意識中捕捉到的意象和敘事。尼基塔.蓋爾(Nikita Gale)則透過想像而無從眼見的「超物件」(hyperobject)視角,打造一場無聲的音樂會,作品隨著蒂娜.透納的歌曲而「舞動」,促使我們去思索人類軀體的侷限性及沉默的政治立場提出詰問。

李俊陽,《七彩迷魂妙靈儀》,2023,鐵絲、螢光畫作、水墨塗鴉、現成物,尺寸依場地而定。

林真金(Kim Lim)相信宇宙中瀰漫著「氣」,透過振動連結萬物的能量流,她的版畫作品,透露出對大自然與各種自然力量的觀察。香港藝術家蘇詠寶則將傳統中醫藥材與當代藝術進行結合,這些藥材是昆蟲的食物也是生存棲地,牠們耗竭又重生彷彿在撰寫著浮生一夢,小宇宙等同人類與大自然的異度空間。李俊陽於展期間打造小神壇,迷幻螢光的隧道和以拾得物與鐵絲編成的面具皆反映當代臺灣的常民文化,亦成為他面對全球政治動盪感到無能為力時的情緒出口。在雙年展舉行的四個月期間,藝術家將不定時與朋友於現場一同創作或彈奏自製的樂器,將自己的聲音、音樂轉化為人與物和神性之間的溝通渠道。

「小世界」試圖從物理科學轉向意識的現象分析,試圖從火、地、氣、水的心理意義去關照創造性思維的形成過程,試圖去聯結知識哲學和想像詩學、聯繫認識論和心靈現象的結構。認識時間和空間真實的方式如果被簡化為形式的客觀性分析,就無法被「迴盪」出主體性的感動和狀態。換言之,我們所在空間不單是形式的客觀性,更是感受的主體性,也是人類主體存在與體驗的充滿意義的地方。科技的當代性、思維的後現代、生物科技的後人類性、虛擬和真實的曖眛性是「後真相世代」的現象特徵,也是「後智能世代的迷思」。當代藝術重構了「虛擬」與「現實」的界限,「小世界」竟成了「境象」的「須彌山」。

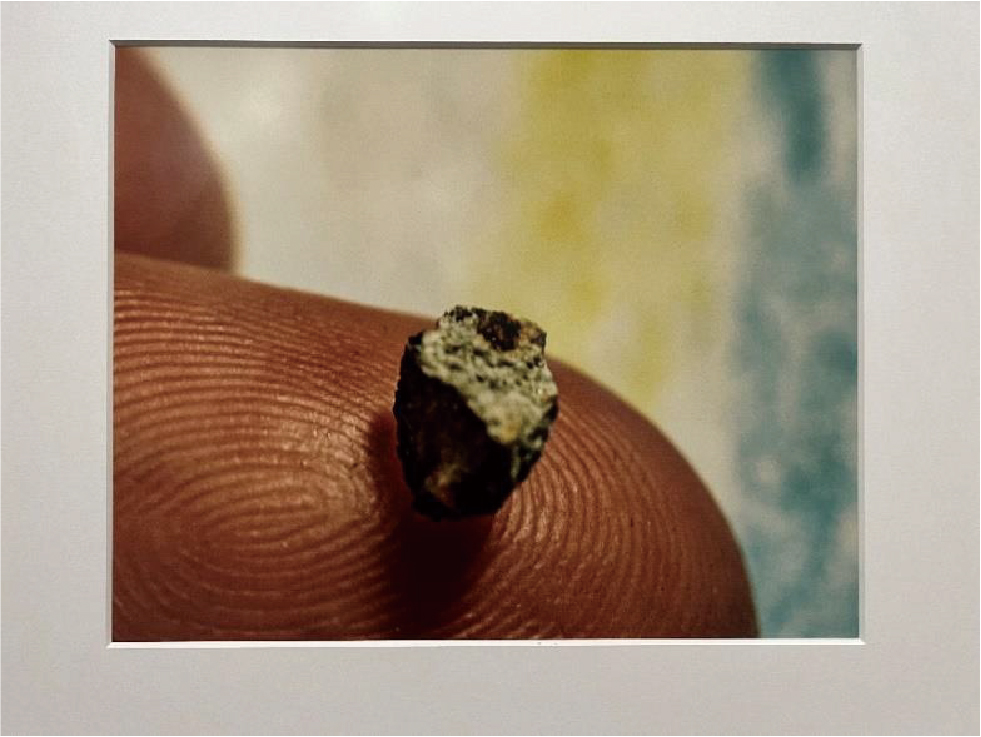

歐宗翰《無題(奧塔薇亞與隕石1)》,2020,C-print,50.8x60.96公分。

2023第13屆台北雙年展「小世界」

展期:11/18(六)-113/03/24(日)

地點:臺北市立美術館 一樓、二樓、地下樓展覽室