No. 303114/07/25

文/圖―臺北市政府文化局

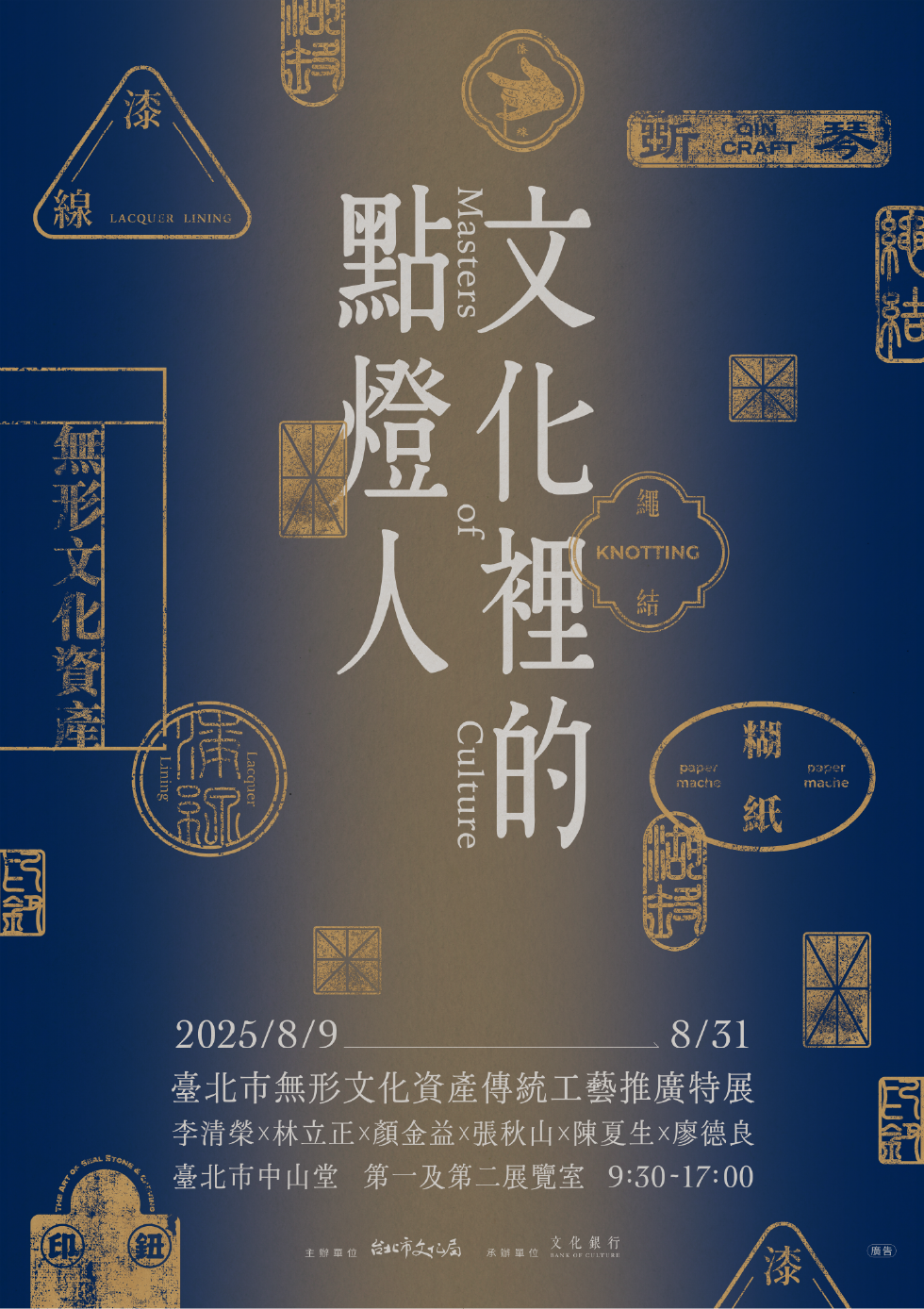

文化裡的點燈人活動主視覺。

在城市節奏快速的日常中,我們或許鮮少留意,那些出現在生活周遭的器物——一枚蓋印的鈕章、一件編結的飾品、一張高雅的古琴、一座引魂歸鄉的紙厝,或是一尊莊嚴華麗的神像——其實皆蘊藏著手工技藝的溫度與歷史人文的底蘊。這些技藝,是臺灣文化記憶中不可或缺的一環;而在背後默默耕耘的藝師們,更是無形文化資產的守護者與點燈人。

「文化裡的點燈人」展覽,於本月正式登場;展覽以「光」為核心意象,期待陪伴大家一同看見臺灣工藝微光閃爍的星圖。展覽中聚焦六位經臺北市政府登錄之無形文化資產傳統工藝保存者,透過藝師的人生故事和精彩作品,展現他們如何「以一生,琢磨一藝」,將工藝從生活與信仰的範圍,擴大為表現個人美學和哲學的媒介。

從生活到信仰:六位藝師的技藝光譜和創新實踐

走入展場,觀眾將與六位傳統工藝保存者相遇。他們分別來自印鈕雕刻、繩結藝術、斲琴技藝、糊紙紮作、漆線雕創等不同領域,風格各異、技法繁複,卻都秉持著同樣的信念:將傳統工藝的文化價值持續傳承,並轉化為符合當代審美和需求的藝術能量。

無形文化資產傳統工藝類「印鈕」保存者,廖德良老師。圖片來源:廖德良老師提供。

無形文化資產傳統工藝類「斲琴」保存者,林立正老師。圖片來源:林立正老師提供。

在「繫於日常:技藝中的生活美學」展區中,我們看見工藝與生活的緊密連結。印鈕雕刻,源自於官家、士族所備之印璽,其雕鈕從身份辨識的實用功能出發,漸漸成為文人展現美學和哲思玩賞之物。繩結藝術將繩線作為語言,透過纏繞、編製、結構,表達祝福、祈願與信仰寓意,廣泛應用於衣飾、配件、禮俗用品中,傳遞著情感與文化記憶。斲琴技藝則將製琴者的意念傾注於木材之中,從演奏樂器走向文人修養的精神象徵,體現「器以載道」的工藝哲學。

無形文化資產傳統工藝類「繩結」保存者,陳夏生老師。圖片來源:陳夏生老師提供。

另一側的「敬於神明:工藝中的信仰實踐」展區,則呈現工藝與宗教信仰之間的深刻連結。糊紙,是民間祭祀與陰陽度化中至關重要的一項工藝。藝師以竹篾為骨、紙料為胚,輔以彩繪、剪紙等技法,打造神將、神獸到現代化房舍、交通工具等物件,以利慶典建醮和亡者追思之用。漆線雕同樣和宗教密切相關,作為粧佛工藝為人熟知,藝師將天然原料捶成漆土、再搓捏為漆線,運用捏、盤、疊等牽線技法造就立體紋樣,最後以金箔妝點,細膩呈現神像的威儀。

無形文化資產傳統工藝類「糊紙」保存者,李清榮老師。

圖片來源:王世邦攝影,臺北市文化局提供。

無形文化資產傳統工藝類「糊紙」保存者,張秋山老師。

圖片來源:王世邦攝影,臺北市文化局提供。

這六位藝師分別為:李清榮、林立正、顏金益、張秋山、陳夏生和廖德良。在他們之中,有的出身世家、傳承三代,有的自學而成、獨力堅守;他們的技藝在時代的巨流中歷久彌新,從日用器物到藝術創作,從宗教之途到創新活用,開展臺灣工藝的多元樣貌與時代演進。

無形文化資產傳統工藝類「漆線」保存者,顏金益老師。圖片來源:顏金益老師提供。

一同走進文化微光之旅

「文化裡的點燈人」展覽,以「光」為核心意象,照亮傳統藝術的群像之美。展區劃分為「記憶之光」與「技藝之光」兩大主軸:前者聚焦於藝師的生命故事,透過影像、訪談與個人藏品,呈現藝師一路以來,在生存、生活、生命各面向的思索;後者則實際展示各項工藝的工序技法、材料工具,以及六位藝師的作品,讓觀眾能在當下發揮五感,親身體會工藝之美。

在工業量產與快速消費的今天,傳統工藝慢工細作、心手相通的哲學,更顯彌足珍貴;面對時代浪潮洶湧而來,藝師們或穩守、或調適,在順流與逆行之間,為技藝注入源源不絕的活水,也讓文化傳承繼續發光。

「文化裡的點燈人」是一場展覽,更是一次邀請——邀請你我,跟著微光,看見傳統技藝背後,歷史的倒影與薪傳的前景;重新與「慢」的價值建立連結,發掘傳統工藝的新生活力。

「文化裡的點燈人」臺北市無形文化資產傳統工藝推廣特展

展期|08/09(六)至08/31(日)

地點|臺北市中山堂 第一及第二展覽室

工藝推廣工作坊 | https://www.accupass.com/event/2506190735269799409290