No. 233108/09/25

文╱圖───臺北市政府文化局

臺北市2005年推動「臺北市公共藝術推動自治條例」以來已完成設置700多件公共藝術作品,這些公共藝術作品除了能為街區景觀注入美感,也形塑出城市中的生活經驗。近來公共藝術型態已更觀照環境融合、民眾參與等面向。臺北市政府文化局自2015年起開辦「臺北地景公共藝術計畫」,以臨時性公共藝術作品設置、導覽、工作坊、主題活動等形式,呈現臺北都市地貌更迭下,鑲嵌著隱匿在都市中空間記憶的變遷。

「臺北地景公共藝術計畫」邁入第五年,「2019臺北地景公共藝術計畫」以「憶河踏悠——再見塔塔悠」為主題,延續探索「看不見的臺北」,透過藝術創作手法,重探基隆河於大直、內湖地區歷經曲流水患、河道截彎取直後產業轉移、都市新興等地景變遷樣貌,讓民眾透過地景藝術、公共藝術的參與,感受都市地景及藝術作品交織的美學體驗,進而延續地方記憶,反思與關懷自身所處的土地與家鄉,並成為居民心中充滿歸屬感的所在。

1991年至1994年間,政府在都市發展規劃下著手對基隆河道進行第二次截彎取直整治計畫,除了河道附近居民的拆遷安置,並變更都市計畫為商業區、娛樂區、工業區與住宅區等,成就了大直與內湖現今的地貌。這座新興重劃區經歷農業區、輕工業區與科技園區及商業區的產業轉變,並吸引大量的畫廊進駐,逐漸成為知名藝文機構、企業營運總部及研發中心群聚區域,包含現今的美麗華商圈、內湖科技園區、大內藝術特區等蓬勃發展。而產業變遷所帶來的外地工作人口大量遷徙至此,過往磚窯業那參差錯落的煙囪林立在基隆河岸,隨著裊裊上升的煙圈幻化成飄渺雲霧,逐漸失溫、消散,如同在地人心中那隔著世代與地緣而無法傾訴的鄉愁。

因此,「2019臺北地景公共藝術計畫」試圖在基隆河歷史中找尋「河道變遷」、「消逝的水文地景」及「產業與人文遷徙」等文化切面,藉此詮釋看不見的都市地景變異的脈動。展名「憶河踏悠」中,「憶河」意謂將回憶訴諸這20幾年來基隆河截彎取直後的地景變遷,喚醒在地居民的文化記憶;「踏悠」則為古地名「塔悠」的諧音,踏上河濱公園草地觀賞地景藝術作品,在悠閒、愉悅氛圍中懷想今昔對照之幽情。城市繁華、產業遷移,家鄉猶在?人心是出走還是留下?透過作品反思地景從荒蕪到繁華、人事遷徙變異、人與環境共生共存的思考。

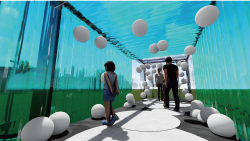

由於基隆河的河道曲折容易造成下游地區的水患,故進行截彎取直工程。藝術家陳禹霖以此為靈感創作《EVER》,卻跳脫正規河道工程的思維,使用透明貨櫃象徵河水以人工的方式被裝載運輸,向觀者述說著河道變遷的故事。

藝術家邱承宏的作品多以裝置呈現,如考古般挖掘、重塑曾經存在的身影。本次與水岸植物專家合作,找尋因河道環境變遷而匿跡的植物。作品《植栽》設置於當初基隆河截彎取直工程中金泰段的起點,將往日地景化為時光窗景,引導觀眾見證歷史。

大直內湖一帶因為都市計畫的調整,使過去的農業逐漸轉變成現今的科技園區,藝術家陳禹廷認為往來遷徙的人們,就如同蒲公英的種籽乘著風飄盪,這些生命中不可避免的匯聚與離散,便成了藝術家轉化鄉愁的元素。

河川不僅是串聯城市的骨幹,也是建構地方認同感的重要渠道。就如同許多文明皆依河而生一樣,近三十年前基隆河道變遷後所誕生的全新地貌,現今已然成為在地人文與產業的故鄉與依歸。

期盼透過蘊含著溫柔情懷的地景公共藝術、主題活動、系列導覽與工作坊,催化過往的回憶與未來的思考,連接世代與鄉里間的溝通,邀民眾一起凝望在時空更迭下濃縮於臺北地景公共藝術中的深刻歷史意義。