No. 232108/08/25

文╱圖───陳朝興(聯合國教科文組織國際藝評人協會副主席)

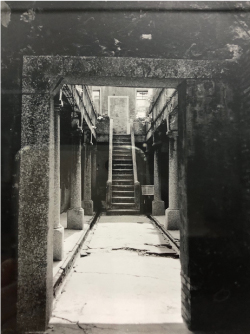

由策展人陳湘汶在國立臺北藝術大學關渡美術館二樓至五樓所展出的「情書.手繭.後戰爭」是由藝術家阿爾溫.希達亞(印尼)、區秀詒╳陳侑汝(馬來西亞x臺灣)、林羿綺(臺灣)、劉玗(臺灣)、呂易倫(臺灣)、羅懿君(臺灣)、馬寞路(日本)、馬哈拉妮.馬羌那嘎拉(印尼)、梅西.西妥魯斯(印尼)、吳其育(臺灣)、張徐展(臺灣) 共同創作展出,進行「對照駐展」(今年四、五月先在印尼日惹Galeri

Lorong進行同名展) 的展覽實驗。

這個策展一方面進行著阿比.瓦爾堡(Aby Warburg, 1866-1929, 德國藝術歷史學及文化理論學者)圖像學(Iconology)中「倖存物( survival ) 」的「記憶的檔案( Archive of Memory)」,另一方面從真實或意象化的碎片、影像敘事、想像⋯⋯重新和藝術家的主張、書寫、創作、甚或是提問,進行「蒙太奇」或「境象」的雙重聯繫,試圖透過同一主題相關作品、圖像、圖式的歷史演變、風格特色、慣習、文化中⋯⋯加以排比分析、考証描述、歸納詮釋,將那些已經從主流論述中被遺落或抹除的邊緣中喚醒、復現,從時間性(temporality)及空間性(spatiality)連結成個人記憶或「記憶地圖(Atlas Mnemosyne),重構其內部敘事中具有某種意義性或視覺文化史的脈絡性,並提出了離異既定主流視野的邊境想像和事件及意義的重塑。

藝術作品常被視為人類共同記憶,並且將文化視為社會成員情感的積累成果,透過圖像的描述、分析、影像敘事及詮釋創造了歷史、書寫了故事,但是我們到底聆聽了怎樣的故事?在被書寫出來的歷史之中,那些倖存的碎片又見證了怎樣另類的歷史真實?誠如策展人所言:我們是否能透過歷史灰燼所發出的細碎聲音,還有已然烙印在身體記憶裡的文化刻痕,來尋找更多定義自身的方法。

以吳其育的《人族》(單頻道錄像四聲道,15分,2019) 作品為例,他從亞洲不同地區正被開發或尚未被發掘的化石與遺跡作為發想藍本,尋找生物體系演化史的意義性,並且回應了如尤瓦爾.赫拉利(Yuval Noah Harari,1976-, 以色列歷史學家) 對生物邊界想像的發問或重塑。洞穴壁畫的創造作為智能生物發覺沉浸式體驗影像的黎明,不同的物種可以在處於相似的環境下趨同演化出相近的機能,而不同的人類族群也可以在相似的空間下發展出一致的認知能力。

英國博物學華萊土(Alfred R. Wallace,1823-1913)在印尼的峇里島(Bali)和龍目島(Lombok) 之間以生物差異性基準劃出「華萊士線」也許觸動了劉玗的《失明的造物者》(雙頻道錄像裝置,32分,2019),格奧爾格.艾伯赫.郎弗安斯(Georgo Eberhard Rumphius,1627-1702)是17世紀一位受僱於荷屬東印度公司的生物學家,其重要著作《安波那博物誌》(Herbarium Amboinense)發表了高達1,200個植物物種,其中的930品種奠定了印尼馬魯古群島地區的生物學基礎,成了物種資料化的開端,也演變成現在我們認識動植物的科學基礎(郎弗安斯在研究初期就已失明)。其間藝術家的作品和策展主題的意義性提問也呼應著生物邊界和當今人類液態化社會(liquid society) 的想像和重塑。

阿爾溫.希達亞的《我生活中的村莊》(蠟染,2019)作品的圖像呈現了很多關於他在鄉村,家庭中的生活、日常事物,角色的原型及在作品裡改變這些形象用在襯衫,披肩,魔術等物品上或其他更為個人的狀態。區秀詒x陳侑汝《當我們都不在了,記憶如何存在而不過渡於寂靜之中》(複合媒材裝置,2017) 作品藉由一個物件到另一個物件建構起一張「記憶地圖」。這些物件暗示著人類活動的總和,他們透過聲音和視覺的轉譯成「聲譜」,變成一種連結個人記憶、歷史記憶、地理記憶以及地方記憶的陳述。林羿綺《信使:返向漂流與南洋彼岸》(單頻道彩色有聲錄像,15分鐘,2019)主要以錄像、實驗電影和新媒體表演,重新編導與建構出超越真實的情境樣態,以此召喚邊緣野史,進行對國族、歷史、與家族記憶的復魅與再生產,在早年,金門人大量離鄉前往南洋尋求工作機會卻從此生根異鄉,她以信使的身份,帶著家中保存多年、來自南洋印尼的家書,飛往印尼北邊的邦加島探訪並且拍攝紀錄。

這是策展人從幾次的臺灣和印尼群島間的旅行而展開的計畫,殖民地歷經不同政權的統治,在後戰爭的情境之下的文化群體或個體,時代的碎片殘留於自然與文化的歷史脈絡,以及微觀個人史上面的痕跡,得以挖掘出尋找超越現代政治地理定義的論述方式,流竄在幽暗的間隙裡,在不同的地域之間流變成既相似又相異的徵候,並以其作為歷史邊緣倖存物的記憶地圖、想像、和重塑。