No. 258110/10/25

文/攝影——陳朝興(聯合國教科文組織國際藝評人協會副主席)

圖/巫登益美術館

明月圓 天時至,2019,66x198cm

我曾醉心於余承堯多年,他顛覆了水墨的脈絡結構;我也佩服劉國松的穿越古今、既是狂草抽象、又是寒山雪霽的極度低限;我愛李可染、更戀齊白石;但我不忘董其昌、也心領神會王原祁。可我登頂上了101大樓32層的美術館,遇見了巫登益先生的作品,卻驚艷地一時半晌說不出話來。我原還以為是自已淺薄落下了一代古人大師,但巫先生居然還是來自好山好水的臺灣埔里的當代泰斗,雖然臺灣海島地景較為侷促收斂、山水氣勢一向內納,但登益先生創作磅薄、大山大水天成、對自然卻虛懷若谷、師法自然,其內在底蘊格局卻是昭然若揭。

中國自元代以來的繪畫美學思維強調掌握筆墨之形意,所謂「書法入畫」即是此種重筆墨、「寫形」之外著重「意表」的「再生產」的傾向產物。但是巫登益則未完全在筆墨之處經營,他總試圖走出文人畫的格局,所以他用顏色跳脫文人畫的似真如夢的曖昧、用反覆上下、左右堆疊的山巒去構造東西方並置的透視法和「境象(mindscape)」的心理舖陳,謹慎地運用景物的高低、遠近、深淺明暗、甚至高反差等手法,創造充滿變化和韻律的畫面,他利用反襯的方法(如高反差及多元色系色彩),把層層纏繞的群山拉開了空間的暗示及張力動線的曲徑幽深、絲絲入扣,距離可遠借成近景、層次可以隔而不分、分而不離,如此紮實厚重卻又有層次呼應的構成,實已把「水墨的感官曖眛性」開展成「彩墨的多元知覺性」的新境界裡漫溯。

豐之尚,2020,132.5x 66.5cm 皆「彩墨、紙本」

登益先生一方面掌握著傳統繪畫具象寫實的物理原則的精髓,進入極致的微觀狀態,而總體的面貌或用抽象寫意的想像空間,採實驗創新在色彩、構圖技法上注入抽象表現的精神性,從而賦予作品時代感與當代性。比如在漬墨法及水拓法上運用了彩墨的疊置與滲透性,將相疊的紙張濕潤後加墨添色使之滲入紙中與水交混相融,形成濃淡變化豐富自然的肌理,猶如水面亦動亦靜的狀態、栩栩如生,在紙上產生各種變化,以此應運而生自然效果取代以筆所雕琢出的痕跡,使得巫先生的彩墨作品呈現整體渾然天成的靈氣,所謂師法自然、渾然而為一體,確如柳宗元在「始得西山宴遊記」文中的登頂卻仍充滿敬畏天地自然的謙遜。

如果傳統筆墨所追求的在於各種「形意皴法」的完整,那麼登益先生的筆墨則是試圖另闢反道而行「形於無法」的騷動,誠如老子曰:「反者,道之動也」,在刻意跳脫筆墨的圍場之後,巫登益先生的的畫作,無論山水、人物、明月、枯樹、貓頭鷹、皆試圖創造具有當代性的主題和反思。而特別是在大地山水創作中,如在今年的臺北藝博展的主題「江山帝景」,巫先生更試圖在作品中完成其最為重要的目標,就是其複雜而豐富的「層次感」,而此層次感最令人嘆為觀止的則是在其畫中解構新造了新的形體關係,產生各種「被境象化」的疊置山塊,而其交疊的輪廓賦予了山水一種明晰物象所不能想像的「虛實交錯的生命感」,透視於物象之外的須彌芥子,實則虛也、虛也實也;登益先生以畫言說,卻也「不說」,但求觀者能「拈花一笑」。畫如風、畫如幡,意在心動,不在畫裡、卻在畫中。

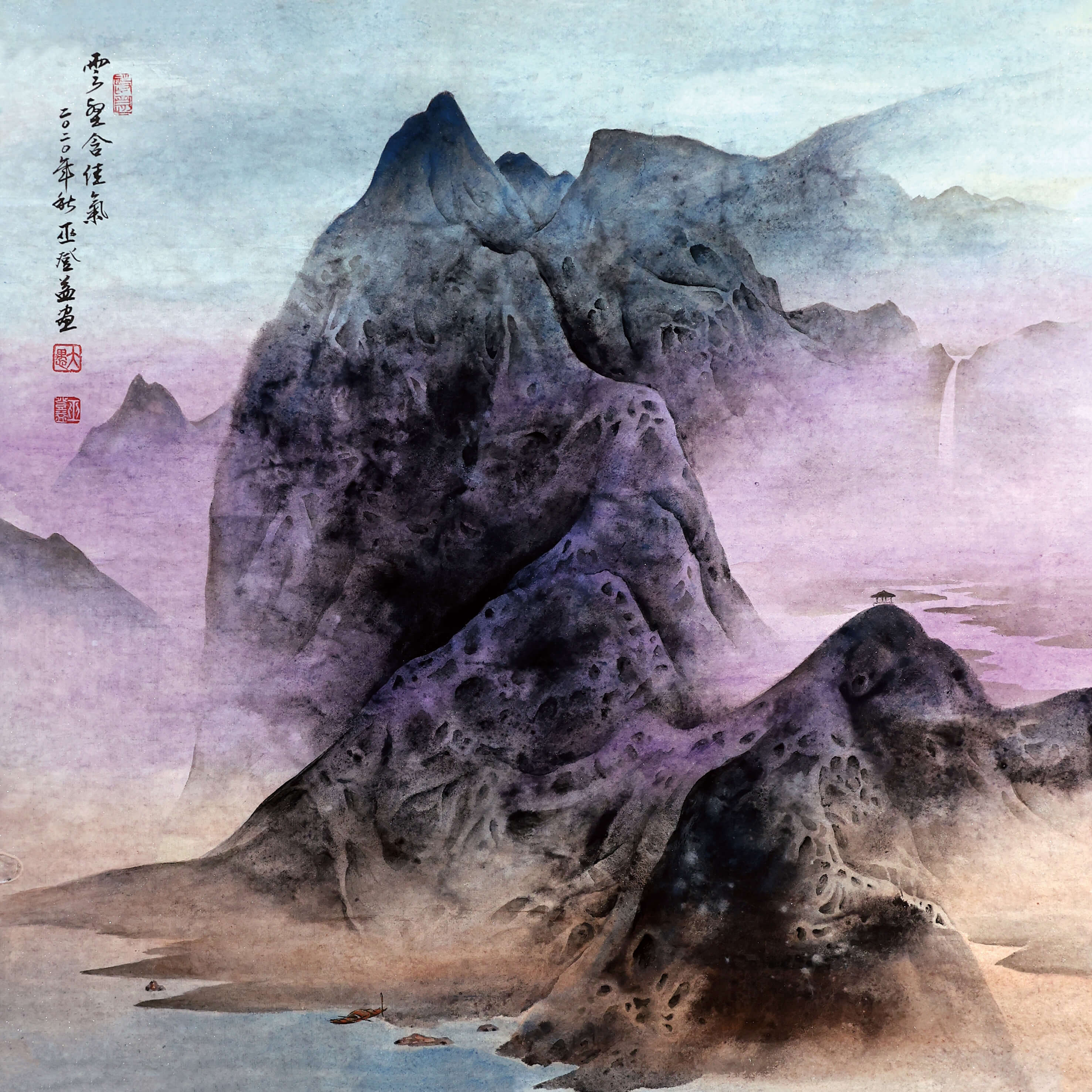

雲岫清華,2020, 66.7x66.7 cm

若以當代藝術議題辯證的觀點來介入水墨或彩墨的發展論述,巫登益先生的作品也能從以心性修為、形而上的水墨傳統,取道和當代藝術相同的觀念,對當下的、社會的、環境的、和全球化的相關問題做出反應或是批判,這類議題性的表現及隱喻形式,可從敘事的符號的解構進行連結;換言之,符徵和符旨的關係是武斷的(索緒爾),是多元的。巫先生的作品看似物象,實則在寫實和抽象之間有諸多當代性的表達。

美學不斷位移且進行典範轉移(paradigm shifting),內容和理論也不斷地被重新討論和改寫。水墨樣貌的轉變找到美學標準轉換的理解模式。從過去隋、唐、五代迄於北宋的傳統國畫,到南宋和元代以降的傳統文人畫,再到清末、民國初黃賓虹(1865-1955)、齊白石(1864-1957)筆下為傳統水墨做出了總結;而林風眠(1900-1991)、李可染(1907-1989)事實上都已經和前期有了巨大的改變,讓傳統與現代直接發生決裂的是1960年代劉國松革命及其後的余承堯作出了諸多實驗及貢獻,影響直至今日。在當代水墨定義必然需重新釐清和確認?其在藝術史的定位及表達的訴求是什麼?這些關乎當代水墨的深度與宏旨,我們看到了巫登益先生在當代彩墨的創作上樹立新的典範。